ブログ

プロデューサーの岩田です。

事業や製品サービスのWEBを、デザインやコンテンツを見直してリニューアルしたいと考えた時に、「このまま見ばえだけ変えればいいのだろうか?」とか、「思いついた新規コンテンツを追加すればそれでいいのだろうか?」と疑問や不安を感じたことはないでしょうか。

つまり、これまでWEB上で展開してきたユーザーとのコミュニケーションのどこかに違和感を感じており、対策を講じたいということです。にも関わらず、その根拠がどこにあるのかわからないわけです。

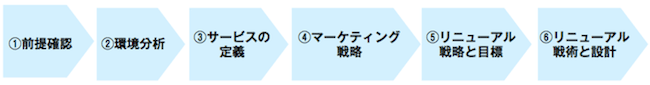

こちらの図を見てください。

この場合、いきなり5または6の具体的なところから始めようとしています。 1から4までが完全に定まっていればいいのですが、そうでない状態なので、このような疑問や不安が残るわけです。

WEBの戦略・戦術に入る以前に、マーケティング(コミュニケーション)戦略が決められているべきですが、マーケティングの専門家がいなかったり忙しかったりBtoBで慣れていなかったりで、ここが明確にされていない場合が多いのです。 今日は、例をあげながらそのプロセスをご紹介してみます。

新しいおつまみ製品のマーケティングプランを考える

仮に「50年の歴史を持つ食品(お酒のつまみ)のメーカーA社」を主役とした事例です。 商品はさきいかやチーズかまぼこ、ビーフジャーキー等の一般的なおつまみですが、いわゆる「乾きもの」ではなく、これまでにない半生の製品や冷蔵品です。味も製法も一歩の二歩も上をいく工場直送品を売り込みたいとします。

マーケティングの深い知識がなくてもできるよう、フレームワークなどを使って組み立ててみます。ではさっそくはじめましょう。

(1)前提の確認

事業の前提となり、マーケティング方針にも大きな影響を与えるのが、その事業に対する「想い」です。これは誰に左右されるものでもないので、思いのままに書けばいいのですが、おちいりやすいパターンは下の二種類です。

- 「想い」(の記載)が全くない

- 「想い」があまりにまとまっていない、そして詰め込み過ぎ

Aは評価以前の問題ですが、Bのケースも意外に多く見られます。

このケースは、似通った表現や言葉遣いが何度も出て来たり、出現する場所が多すぎたりするのが特徴です。

結果、焦点がはっきりしなくてくどい、つまりめんどくさいものになります。WEBの場合「めんどくさいと感じる=離脱」につながり、せっかくの想いが逆にマイナスになってしまいます。

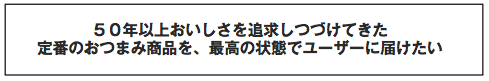

ここではシンプルに

とします。

(2)環境分析

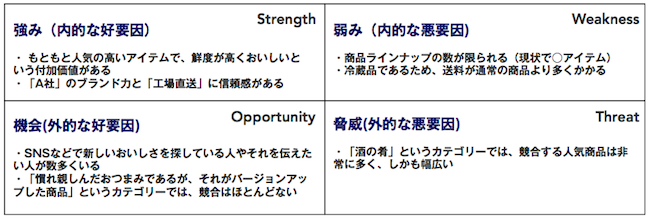

次に自社の強みや弱み、そして市場環境や競合などを分析します。

まずは「強み」「弱み」をSWOT分析で分析します。

SWOTとは内的要因の

- 「強み」(Strength)

- 「弱み」(Weakness)

と、外的要因の

- 「機会」(Opportunity)

- 「脅威」(Threat)

から構成されます。内的要因は「会社の実情・事情」、外的要因は「市場を含む世の中の状況」と考えればだいじょうぶです。

これを今回のテーマで以下のような図で表してみました。

(3)競合分析

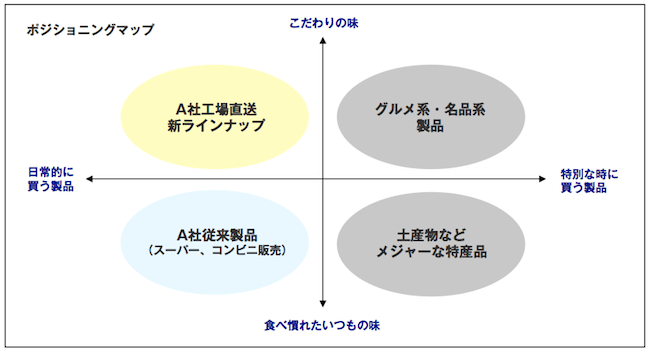

次に競合を分析します。そのために、ポジションングマップの作成をおすすめします。

競合社や競合製品の、「重要なニーズ要因」や「ターゲット要因」、あるいは「自社の強み」を縦軸と横軸に設定し、競合や自社の既存製品の位置づけを行います。

今回の事例のポジショニングマップ例です。 この場合「重要なニーズ要因」を縦軸に取り、「自社の強み」を横軸に取りました。

この要素において、今回の製品を、他のお酒のつまみ製品と違うポジションに位置づけることができています。

(4)ターゲットの設定

マーケティングの要素の中で、もっとも悩むのはこのターゲットの設定だと思います。

その大きな理由は、価値観の多様化によって従来のデモグラフィック(年齢、性別、既婚/未婚などの属性)分類がほとんど意味をなさなくなったことにあります。

またライフステージによる分類も、保険や住宅などの一部の商品を除いてあまり役に立たなくなっています。

この商品についても、以前ならお酒が好きでそれなりにつまみにお金をかけられる「40代から50代の男性」といったところがターゲットです。が、いまの時代「仕事が忙しくて夜や休みは家呑みになってしまいがちな独身のキャリアウーマン」が買っても少しも不思議ではありません。

なのでこれらの分類は、ターゲットを設定する際の入り口くらいに考え、そこから「価値観によって分類」することが必要になってきます。

この価値観による分類は、調査によってそれなりのボリュームがあることが認識できればベストですが、ノウハウもコストもかかり、そうもいかないことも多いでしょうから、これも自分で考えてみます。

ターゲットの価値観として

- お酒が大好きで、家呑みも好き。

- お取り寄せが好き。

- お金にはある程度余裕がある。

- ただし高級品ばかり選んで取り寄せるようなセレブ趣味はない。

- 親しみやすい食べ物が好き。食べ歩きでいえばB級グルメ系。

- ウンチクが好きで工場直送や新製法などについ惹かれてしまう。

- 人に伝えるのが好き。食べたものをよくFacebookでアップする。

というような人が思い浮かびます(これをさらに一個人に落とし込んだものが「ペルソナ」です)。

このような価値観ベースのターゲットを決めておきます。できれば調査などで検証したいですが、無理なら少なくとも社内で意見交換をすることが必要です。

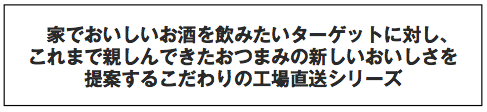

(5)商品・サービスの定義

商品やサービスのポジショニングやターゲットを明確にして定義します。 今回の例では次のように定めました。

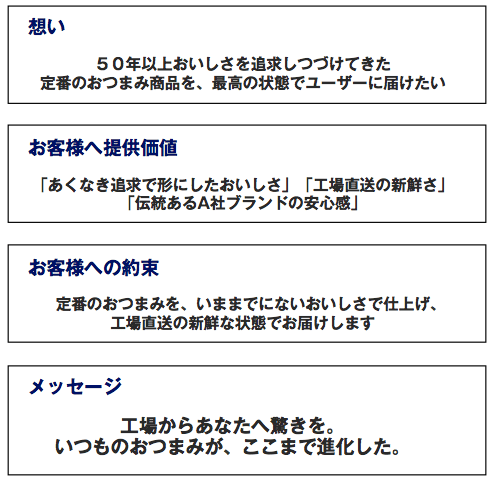

(6)メッセージの構築

次に製品やサービスを伝えるためのメッセージを構築します。 私の場合、これまでのプロセスでわかったことを反映しつつ 製品にこめた想い→お客様への提供価値→お客様への約束→メッセージ の順に決めていくことにしています。

そしてメッセージの向こう側には、②で考えた価値観を持つお客様がいます。このメッセージとお客様の価値観が合うことが重要なのはいうまでもありません。 ではやってみます。

メッセージは、BtoCならアレンジしてキャッチコピーに使用したり、BtoBならサービスコンセプトに使用したりして反映していきます。 また、メッセージに書かれた要素はサイトなどのデザインにも反映させます。この例であれば「驚き」や「進化」をデザインに活かしていきます。

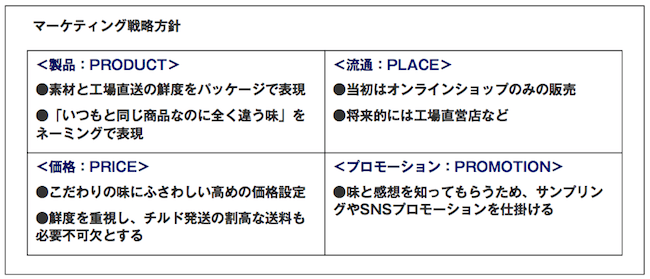

(7)マーケティング戦略の決定

最後に、マーケティング戦略を決定します。

ここではマーケティングの要素である「4P」に関する戦略を決めていきます。 4Pとは

- 「Product」(製品)

- 「Price」(価格)

- 「Place」(販売ルート、流通)

- 「Promotion」(プロモーション)

です。

B to Bビジネスの場合は、「4C」を戦略要素として決めるといいと思います。4Cは

- 「Customer Value」(顧客にとっての価値)

- 「Cost to the Customer」(顧客のコスト負担)

- 「Convenience」(入手の便利さ)

- 「Communication」(コミュニケーション)

で、それぞれ4Pに対応して顧客視点から言い換えたものととらえることができます。

これまで組み立ててきたことが、マーケティング戦略のための判断材料となって、スムーズに決定して行くことができるはずです。

今回はこのようになりました。

以上でマーケティングの基本要素と戦略を整理することができましたので、これを基準において、WEBのリニューアルにとりかかります。

冒頭のような疑問に対し「なぜこうしたいと思ったのか」がわかったり、不安に対して「こうするほうがよいのでは」とに気づいたりできるというわけです。

WEB制作会社に情報を提供する時にも、こうしたマーケティング情報まで提供すれば、施策だけの指示のときよりも明らかに的を得たアウトプットが得られるはずです(一定レベルの制作会社の場合です)。

「うちはマーケティングが足りない...」と感じている皆さんは、ぜひこのプロセスを試してみてください。